当サイトでは、商品やサービスの紹介にアフィリエイト広告を利用しており、リンク経由での購入や申込により運営者が報酬を得る場合があります。購入や利用に関する規約・条件は、各リンク先の公式サイトの内容に準拠します。品切れの場合もございますのでご了承くださいませ💦

時を超えて交わる剣と心

無限城の奥深く――炭治郎たち鬼殺隊は、上弦の鬼たちとの死闘を続けながら、過去と未来、そして己の「存在意義」と真っ向から向き合っていきます。

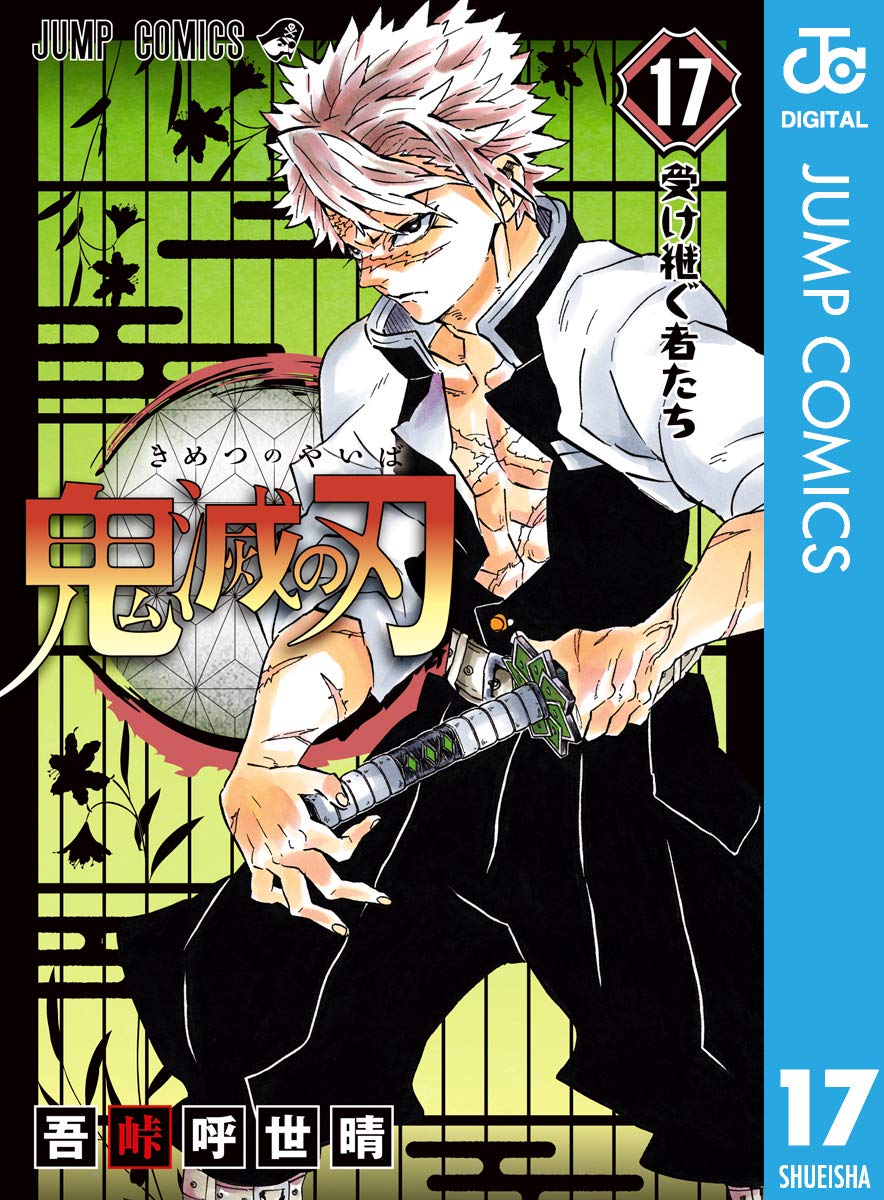

第17巻は、風柱・不死川実弥、そして水柱・冨岡義勇と炭治郎の想いが交錯する場面から幕を開けます。

静かで強く、どこか冷たい印象の義勇は、これまで自らの心のうちを誰にも明かそうとはしませんでした。

しかし炭治郎とのやりとりのなかで、彼の過去――最愛の姉・蔦子を失ったこと、自らを柱にふさわしくないと感じ続けていること――が、初めて語られます。

その言葉の一つひとつは、淡々としていながらも、痛みと後悔に満ちていて。

読む側もまた、義勇の“冷たさ”の奥に潜む優しさや、自責の念に胸を締めつけられるような感覚に包まれるのです。

炭治郎の率直なまなざしが、少しずつ義勇の氷のような心を溶かしていく――その変化の瞬間を、そっと見守る感覚は、とても繊細で心を揺さぶります。

語られる過去、刃に込めた記憶

そして、物語は激しくも美しい戦いへと突入します。

月の呼吸を使う剣士・上弦の壱、黒死牟(こくしぼう)。

対峙するのは、霞柱・時透無一郎と、元柱でありながら再び刀を握った不死川玄弥、そして岩柱・悲鳴嶼行冥(ひめじま ぎょうめい)。

鬼となった黒死牟の正体は、なんと無一郎の祖先・継国厳勝(つぎくに みちかつ)――彼の存在は、鬼でありながら人間だった頃の「絆」や「嫉妬」、そして「誇り」を色濃く残している稀有な存在です。

黒死牟の力は圧倒的で、彼の一閃に触れた瞬間、空間が割れ、命が散る。

しかしその中で、最も心を打たれるのは“戦い”ではなく、そこに込められた「想いの系譜」です。

無一郎は、祖先との血のつながりだけでなく、「大切な人を守りたい」という強い気持ちで立ち向かいます。

玄弥もまた、鬼狩りとしての自分を受け入れてもらえなかった兄・実弥との断絶を胸に抱きながら、命を懸けて戦います。

彼らの中で語られる「家族」の記憶――それは過去への後悔や許されぬ罪を含んでいて、だからこそ、その戦いはどこまでも“人間的”で、痛ましく、胸に迫るものがあるのです。

美しくも儚い、命の刹那

戦闘は激しさを増し、無一郎はすでに両腕を奪われ、玄弥の身体も限界を迎えようとしていました。

けれど彼らは止まらない。

柱としての責任でも、復讐心でもない。“この場にいる人を守りたい”――それだけの想いが、彼らの身体を最後まで突き動かします。

この巻で描かれるのは、単なる死闘ではありません。

まるで、命そのものが燃え尽きる美しい炎のような、“最期の輝き”です。

特に無一郎の最期は、静かで、透明で、悲しくて、だけど少しの救いがありました。

記憶のなかで再会する家族の姿、自分がここに生きていた証。そしてその想いを仲間に託して、笑みさえ浮かべて彼は旅立つのです。

玄弥の散り際もまた、凄絶でありながら、兄への想いに溢れたものでした。

自分は鬼を取り込むことでしか強くなれなかった、それでも兄に近づきたかった――そんな言葉にならない想いが、読者の胸にじんわりと染み渡っていきます。

不器用で、まっすぐで、切なすぎる兄弟の絆。それはまさに、鬼滅の刃という物語の核となる“愛”のかたちでもあるのです。

遺された者たちの、その先へ

無一郎と玄弥の命は尽き、黒死牟もまた、その過去と己の業に引き裂かれるように崩れていきます。

彼は死の間際に見た弟・縁壱(よりいち)の幻影に、自分が何を間違えてしまったのか――その答えを探しながら、誰にも看取られることなく消えていくのでした。

その姿は、鬼でありながらも哀れで、どこか人間らしさを残したままの“敗者”として描かれます。

けれどそれは、彼を許すという意味ではなく、「選択を誤った者の果て」を明確に示すため。

だからこそ、無一郎や玄弥の“生き様”が、より鮮烈に胸に残るのです。

巻の終わりでは、残された仲間たちがそれぞれに前を向いて動き出します。

失った命を無駄にしないために、まだ戦いは終わらない――それが彼らの心に灯る、静かな誓い。

そして炭治郎たちもまた、無限城のさらに奥深くへと進んでいきます。

その先に待つのは、かつての仲間を鬼にした者、そして全ての元凶――鬼舞辻無惨。

夜明けはまだ遠く、闇はなお深い。

けれどその一歩一歩に、確かに想いはつながっているのです。

『鬼滅の刃 17巻』は、シリーズ全体でも屈指の“感情の密度”を誇る巻です。

華々しくも切なく散っていった命。託された想い。そしてまだ何も言えなかった、けれど確かに存在した絆――そのすべてが、丁寧に、繊細に描かれています。

とくに、女性読者にとっては、胡蝶しのぶ、時透無一郎、栗花落カナヲ、不死川兄弟といった繊細で誇り高いキャラクターたちの在り方が、どこか共感を呼び、胸に深く刺さるはず。

強さとは、怒りや力ではなく、誰かを想うやさしさから生まれる。

この巻を読み終えたあなたも、きっとそう感じるでしょう。

涙なしには読めない17巻は、“命の重み”をまっすぐに見つめる大切な1冊です。

コメント